Einführung

__NOTITLE__

Opera Camerarii.

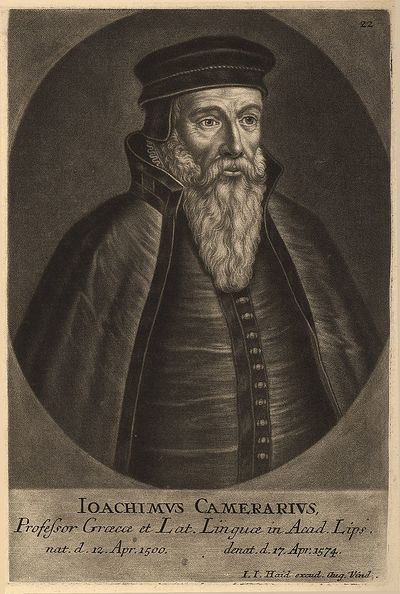

Eine semantische Datenbank zu den gedruckten Werken des Joachim Camerarius d. Ä.

Die vorliegende Semantic-MediaWiki-Datenbank ist eine Vorarbeit zum Projekt 'Opera Camerarii', für das im Januar 2016 eine Sachbeihilfe der DFG beantragt wurde. Das Wiki ist zur Zeit noch nicht öffentlich zugänglich, sondern nur als Vorabversion für die Bearbeiter und die Gutachter freigeschaltet. Eine Endkorrektur der in die Datenbank eingepflegten Daten (siehe unten) ist noch nicht erfolgt. Sie wird in der Startphase des Projekts vorgenommen.

Das Projekt Opera Camerarii erschließt die gedruckten Werke von Joachim Camerarius d.Ä. (1500-1574), der gemeinhin als der "hervorragendste deutsche Philologe des 16. Jahrhunderts" nach

Erasmus (Friedrich Stählin) gilt. Die Bearbeiter verfolgen dabei das Ziel, erstmals einen Gesamtüberblick über das umfangreiche Oeuvre des Camerarius zu gewinnen sowie die Entstehungskontexte und

Funktionen seiner Werke sichtbar zu machen. Trotz der unumstrittenen Bedeutung des Camerarius beschränkt sich die Forschung zu seinem thematisch vielfältigen griechisch-lateinischen

Werk auf punktuelle Untersuchungen: "Camerarius" ist ein klingender Name, forschungsgeschichtlich aber ein weißer Fleck. Eine angemessene Bewertung der Schriften wird bislang dadurch

verhindert, dass das Werk des Camerarius in seinem tatsächlichen Umfang nicht bekannt ist, geschweige denn inventarisiert, ediert oder hinreichend erforscht wäre. Deshalb ist eine grundständige Erfassung und Erschließung seiner Werke dringend erforderlich. Unter "Werk" wird dabei jeder von Camerarius verfasste (auch unselbständig überlieferte) Text verstanden, einschließlich seiner Kommentare und Übersetzungen. Hinzu treten die von ihm herausgegebenen Texte antiker Autoren; sie gewinnen durch ihre paratextuelle Ausstattung Werkcharakter. Auch der Briefwechsel fällt unter diesen Werkbegriff. Aus pragmatischen Gründen wird die handschriftliche Überlieferung nur insoweit berücksichtigt, als es zu ihr eine gedruckte Parallelüberlieferung gibt.

Als Vorarbeit wurden die 858 Drucke, an denen Camerarius laut den [0=331&searchString[0]=&combinationOperator[1]=AND&searchCategories[1]=100&searchString[1]=118518569&combinationOperator[2]=AND&searchCategories[2]=39&searchString[2]=&combinationOperator[3]=AND&searchCategories[3]=-1&searchString[3]=&searchHistoryCombinationOperator=AND&searchHistory=&submitButtonCall_submitSearch=Suchen&searchRestrictionValue1[0]=&searchRestrictionValue2[0]=&searchRestrictionID[0]=2&dbSelection[1]=19 Verzeichnissen der Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum] beteiligt war, in die vorliegende Online-Datenbank eingepflegt (siehe links im Menü "Datenbank Werk / Formatierte Ausgabe"). Da VD16/17 lediglich die Titel der Drucke, nicht aber die jeweils enthaltenen Werke des Camerarius sowie Art und Umfang seiner Beteiligung verzeichnet, kann bisher niemand einschätzen, was und wieviel Camerarius wirklich geschrieben hat. Aus der Bibliographie der Drucke muss folglich ein Verzeichnis der Werke gewonnen werden.

Im Projekt werden die VD16-Datensätze nach Autopsie der - zum Großteil digitalisierten und in unserer Datenbank verlinkten - Drucke in Werkdatensätze überführt und für die Zwecke des Projekts nutzbar gemacht, indem alle spezifisch Camerarius betreffenden Informationen (Art und Umfang der Beteiligung, thematische Zuordnung, Incipits der Dichtungen etc.) erhoben und verzeichnet werden. Die einzelnen Werke werden inhaltlich zusammengefasst sowie hinsichtlich ihrer Entstehungs- und Wirkungskontexte befragt. Die dabei verwendete Software "Semantic MediaWiki" (SMW), die mit Hilfe von definierten Attributen übergeordnete Zusammenhänge darstellbar macht, erlaubt es, diese Daten so aufzubereiten, dass sie als Ausgangspunkte für konstellationsanalytische Forschungen dienen. Die Ergebnisse des

Projekts werden über den Server der UB Würzburg in Form eines CamerariusWiki dauerhaft zugänglich gemacht. Sie werden Grundlage für die künftige Camerarius-Forschung sein.

[1]

- ↑ Lateinische und griechische Autoren sowie Titel wurden nach ThLL (http://www.pegasus-onlinezeitschrift.de/subsidia_autoren.html) aufgenommen. Neuzeitliche Autoren und neusprachliche Titel folgen den Preußischen Instruktionen (PI).

Tagung Camerarius Polyhistor

Im Rahmen der seit 1999 etablierten "NeoLatina"-Tagungen findet vom 2. bis 4. Juli 2015 am Institut für klassische Philologie der Univ. Würzburg ein Kongress zum "unbekannten" Camerarius statt. Erwünscht sind vor allem Beiträge zu Camerarius als Philologen und als Polyhistor, die bisher wenig erforschte Schriften zum Gegenstand haben (siehe den Call for Papers).

Ansprechpartner

- Prof. Dr. Thomas Baier, Lehrstuhl für Klassische Philologie II (Latinistik), Univ. Würzburg, EMail thomas.baier@uni-wuerzburg.de

- Prof. Dr. Marion Gindhart, Juniorprofessur "Paradigma Alte Welt", Univ. Mainz, EMail gindhart@uni-mainz.de

- Prof. Dr. Joachim Hamm, Professur für deutsche Philologie, insb. Literaturgeschichte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, Univ. Würzburg, EMail joachim.hamm@uni-wuerzburg.de

- Dr. Sabine Schlegelmilch, Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Medizin, Univ. Würzburg, EMail sabine.schlegelmilch@uni-wuerzburg.de

- Dr. Ulrich Schlegelmilch, Wiss. Mitarbeiter am Akademievorhaben Frühneuzeitliche Ärztebriefe, Univ. Würzburg, EMail ulrich.schlegelmilch@uni-wuerzburg.de

Anfragen zum Projekt, die an alle o.g. Ansprechpartner gehen sollen, schreiben Sie bitte an camerarius@uni-wuerzburg.de

- Technische Betreuung: Phillip Beckenbauer, EMail p.beckenbauer@gmx.net

Neuigkeiten und Agenda

- * Hier die To-do-Liste, NUR für den Techniker ...

- Anleitung zum Ausfüllen der Formularfelder bei der Erfassung der Drucke

- Hier Notizen zur Technik

- Hier die Agenda mit allen Anregungen und Änderungswünschen der Benutzer